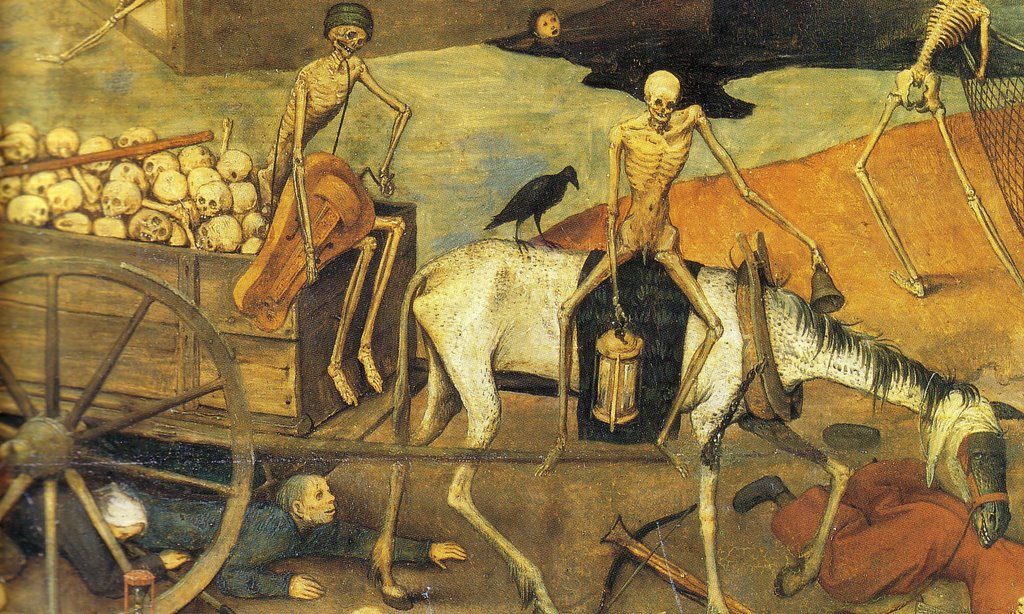

Durante el verano del año 1800 llegó desde Cuba a España un buque llamado “Delfín”. En principio, se trataba de uno de los muchos navíos que alcanzaban el puerto de Cádiz. Así que, nada hacía sospechar que, entre sus tripulantes hubiera hecho estragos un mosquito portador de la fiebre amarilla. A principios del mes de agosto, esta enfermedad llegaba a Sevilla, entrando por el barrio de Triana y esparciéndose por todos los rincones de la ciudad. En cuestión de días el aspecto y la vida de la localidad cambiaron completamente al multiplicarse los contagios y aparecer en escena la muerte que, no en vano, terminaría segando la vida del veinte por ciento de la población hispalense.

Las crónicas de la época coinciden al afirmar que la epidemia sumió a la ciudad en el caos, el miedo y la incertidumbre. No se sabía bien cuál era la enfermedad a la que se enfrentaban, cuál era su origen, cuál era su patrón de contagio y cómo poner freno y remedio a tanto dolor provocado por sus síntomas y por sus muertes. Algunas voces apocalípticas, como la del padre franciscano Fray Ángel de León, no dudaron en ver en la epidemia un castigo de Dios por “la pérdida de la religión y la piedad” de una ciudad que “caminaba antes de la epidemia como un caballo desbocado a su precipicio”. Por ello, el Señor habría enviado esta enfermedad para “despertar al hombre sumergido en su pecado para que haga penitencia y se salve”[1].

Pero, fuera de origen natural o de origen divino, lo cierto es que la epidemia se encontraba ya en la ciudad y era necesario tomar medidas para frenarla. Para ello, en primer lugar, las autoridades decretaron el cierre de la ciudad y la prohibición de movimiento de sus habitantes a otros lugares bajo amenaza de penas severas. Por su parte, muchas de las localidades españolas prohibieron la entrada a los habitantes del sur de España, tratando así de contener el contagio. Después vendrían las medidas intramuros de la ciudad, consistentes en el aislamiento de los enfermos y contagiosos, y el cierre de los teatros y edificios que pudieran contener a un gran número de personas. La Parroquia trianera de Santa Ana tuvo que ser clausurada, dado que el barrio se encontraba colapsado por la enfermedad, y no fue el único templo que tuvo que hacerlo. Pero, pese a todo, la epidemia no remitía, sino que más bien aumentaba.

Ante esta realidad, los sevillanos hicieron aquello que habían aprendido desde niños: volverse a Dios, a la Virgen y a los santos para pedirles su protección ante el peligro y el final de la enfermedad. Para ello, siguieron aquel patrón que Carmen Gonzalo de Andrés codificó refiriéndose a las sequías, pero que es perfectamente aplicable a las enfermedades. Dicho esquema comienza con la constatación de un hecho peligroso o de malas consecuencias, sigue con la transmisión del problema a las autoridades por parte de la población, continúa con la evaluación que los gobernantes hacen de la situación y la petición de ayuda al clero y finaliza con las rogativas que suelen realizarse en forma de novenas, cultos y procesiones[2].

Como se puede imaginar, en cuestión de semanas Sevilla se había convertido en un hervidero de rogativas que tenían su punto culminante con la salida en procesión por las calles. En la Catedral se realizaban diariamente procesiones claustrales con el Santísimo Sacramento, y en muchas jornadas, los canónigos salían procesionalmente a las calles portando las principales reliquias e imágenes del Templo Mayor. A estas procesiones se unieron las de las parroquias, hermandades y cofradías que, o bien sacaron a sus imágenes por sus barrios, o bien las llevaron hasta la Catedral. Entre la larga lista de la multitud de imágenes que salieron a las calles estaban el Gran Poder, el Cachorro, el Cristo de San Agustín, el Cristo del Amor, el Nazareno del Silencio, el Lignum Crucis, San José, San Fernando, Santas Justa y Rufina, la Virgen del Valle la Virgen del Rosario de San Gil y por supuesto la Virgen de los Reyes. Todo ello conformó un ambiente de oración y penitencia en el que prácticamente a diario, una imagen recorría las calles de Sevilla[3].

Sin embargo, pese a que estas prácticas de piedad constituyeron sin duda un bálsamo y un consuelo para los cristianos de la época, lo cierto es que, a la vez, tuvieron unas consecuencias fatales para la extirpación de la enfermedad que solo algunos intelectuales como José Blanco White fueron capaces de atisbar[4]. Y es que, las rogativas y las procesiones, y, sobre todo, las aglomeraciones de personas que de ellas se derivaban, propiciaron el aumento de los contagios y el esparcimiento de la enfermedad, con las fatales consecuencias que de ello se puede imaginar.

Es impresionante constatar cómo, a pesar de que nos separan 221 años de estos hechos, las similitudes con la preocupante situación de pandemia que estamos viviendo son patentes. Todo ello nos muestra que, efectivamente “historia Magistra vitae est”. En primer lugar, porque hoy seguimos estando desconcertados y desorientados a la hora de saber cuál es el patrón de contagio de este virus. En segundo lugar, porque no han faltado voces apocalípticas que han visto en todas estas desgracias un castigo de Dios. Y, en tercer lugar, porque somos muchos los que hemos buscado el amparo y la protección del Señor, de la Virgen y de los santos a través de las imágenes de nuestra devoción. Sin embargo, creo que en este punto se ha dado un aprendizaje que, aunque sea doloroso, nos sitúa en una posición de ventaja frente a los habitantes de la Sevilla del siglo XIX. Y es que, en nuestro caso, tanto las autoridades civiles y religiosas, como el pueblo fiel han entendido que la realización de las procesiones (como la de cualquier acto multitudinario) pone en riesgo la salud pública, y por, ello, deben evitarse hasta que la situación haya mejorado.

Esto produce en nosotros un desgarro muy grande que algunos piensan que se debe solo a la nostalgia por no poder cumplir con nuestras tradiciones. Pero, a mi modo de ver, éste tiene que ver también con algo mucho más profundo, y es que, con la imposibilidad de realizar las procesiones y rogativas ordinarias y extraordinarias, se rompe el citado patrón de Carmen Gonzalo de Andrés a la hora de afrontar las fatalidades de carácter extraordinario. Por ello, nos sentimos desorientados, puesto que, pese a que podamos orar en la intimidad de nuestro hogar o en los templos, lo cierto es que todos sentimos que nos falta algo que solo las procesiones podrían suplir. Sin embargo, no nos queda otra opción que aceptar con resignación y paciencia estas medidas, puesto que son para el bien de todos. Y a la vez, buscar soluciones creativas que nos permitan expresar y vivir esa religiosidad con la que expresamos nuestra fe en Jesucristo y nuestra esperanza en que habrá un momento en el que él nos sacará de esta situación. Entonces, solo entonces, podremos volver a sacar a nuestras imágenes a la calle, como siempre y como nunca.

[1] A. Cabezas García, «Devoción, estética y remedio: rogativas en Sevilla por la epidemia de 1800», Arte y Patrimonio, 3 (2018), 29.

[2] C. Gonzalo de Andrés, «Las rogativas», Revista del aficionado a la meteorología, en línea, https://www.tiempo.com/ram/1121/meteorologa-popular/ (consulta el 10 de febrero de 2021).

[3] Vid. R. Plaza Orellana, (2018): Los orígenes modernos de la Semana Santa de Sevilla. I. El poder de las cofradías (1777-1808), Sevilla, El Paseo, 2018.

[4] Vid. https://sevilla.abc.es/pasionensevilla/actualidad/noticias/la-fiebre-amarilla-de-1800-y-las-cofradias-93908-1461626811.html, (consulta el 10 de febrero de 2021).